Texto informativo e crítico com recomendações de filmes.

Por Álvaro Nicotti*

A recente megaoperação policial no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, resultou em mais de 100 mortos, configurando o que entidades de direitos humanos já classificam como o maior massacre da história do estado. O que o governo chama de “combate ao crime organizado” revela, na verdade, a continuidade de uma política de extermínio dirigida às populações negras e periféricas, sustentada pelo discurso da segurança pública. A tragédia expõe a falência das estratégias de pacificação e o uso sistemático da violência estatal como instrumento de controle social, naturalizando a morte como resposta à desigualdade e à ausência de políticas públicas reais nas favelas.

A chacina do Jacarezinho, também conhecida como massacre do Jacarezinho, ocorreu em 6 de maio de 2021 na favela homônima, no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil que resultou em pelo menos 29 pessoas mortas a tiros ou com objetos de corte. Foi a operação policial mais letal ocorrida na cidade do Rio de Janeiro e uma das maiores desse estado, sendo comparável à chacina da Baixada de 2005.

Estes crimes coletivos se somam às outras centenas de barbaridades e agressões que o povo pobre e negro sofre no Brasil, pois não são somente massacres: são espancamentos em frente à porta do supermercado, expulsão de dentro de lojas de grife de madame, em bairros de luxos de centros urbanos do Brasil. E esta história não é recente, ela começa lá atrás quando os primeiros navios de escravos desembarcaram no Brasil e passaram a fazer parte de um sistema onde a morte é banalizada, chamado de Necropolitica.

A necropolitica, como soberana e com condições de impor a escolha de quem deve viver e quem deve morrer ou, de quem faz parte da civilização ou quem é considerado selvagem, tem suas raízes na época da colonização/invasão europeia nas Américas. A escravidão, o regime de exceção e, principalmente, a ocupação dos espaços ditavam o Direito. Nesta época, portanto, o espaço se apresentava como “a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado a uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto (Mbembe)**.

A dicotomia entre o civilizado e o selvagem, que nada mais é do que uma das essências da narrativa do necropoder, tem no período colonial uma particularidade: a escravidão. Navios lotados oriundos da África desembarcaram nas colônias americanas, abarrotados de negros escravizados para trabalharem nas grandes plantações. É a partir desta relação do europeu com o escravizado negro que Mbmebe conceitua a necropolitica baseada no necropoder, afirmando que a condição de escravo “resulta de uma tripla perda: perda de um ‘lar’, perda de direitos sobre seu corpo e perda de status político. Essa perda tripla equivale a dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social (expulsão da humanidade de modo geral)”

E a necropolitica segue firme e forte, principalmente no Brasil, onde ampliou sua voz com o governo de Jair Bolsonaro. A título de exemplo, numa palestra para aproximadamente 300 pessoas no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, na condição de pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro falou assim: “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles”. Este tipo de colocação, por parte do ex-presidente brasileiro, reforça bem o que se define por fascismo, deixando claro que seu autoritarismo e o desprezo pela diversidade são a regra.

Para concluir, é importante registrar que a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, em 2018 e sua politica necrófila e fascista, é consequência de um processo de quebra institucional que criou corpo a partir do afastamento da presidente Dilma Roussef, no golpe 2016. Desde então, políticas neoliberais, reformas constitucionais impopulares e um programa de recuperação econômica baseada no endividamento social, foram as ações das elites brasileiras que tomaram o poder. No entanto, este processo não foi uma característica peculiar ao Brasil, foi um movimento identificado em diversas partes do mundo. Soma-se a isso, o discurso conservador e moralista que se catalisa nas ações neoliberais e forma um prato cheio para a ascensão da extrema direita ao poder de diversos países. E a extrema direita no poder nada mais fez do que escancarar a necropolitica e o necropoder que sempre existiram, mas que ganharam vozes ecoantes em todas as partes do planeta.

Atualmente, em 2025, o que assistimos é um abismo cada vez maior entre a humanidade e a loucura desumana que tomou conta de corpos já destituídos de qualquer sentimento. É muito provável que uma ciência interdisciplinar, relacionando política, economia, sociologia, geografia e espiritualidade, possa vir a explicar mais um ciclo de violência e disputa de poder no mundo. Soma-se a isso, evidentemente, o fator novo representado pelas mudanças climáticas, que também é fortemente carregado de racismo, sendo palatável às elites dominantes que as maiores consequências de seus atos recaiam sobre aqueles que não contribuíram para as causas de tais eventos catastróficos.

O fato é que temos hoje, sob o ponto de vista do genocídio em Gaza e do massacre no Complexo do Alemão e da Penha, o grande divisor moral do nosso tempo.

Filmes para assistir

Ficções

Tropa de Elite (2007) e Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro (2010), de José Padilha

Apesar das leituras diversas, o segundo filme se destaca por revelar a engrenagem política por trás da militarização e das milícias, mostrando como a violência se institucionaliza.

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund

Um retrato impactante sobre a origem do crime organizado e o abandono histórico das periferias, onde a ausência do Estado se torna regra.

5x Favela – Agora por Nós Mesmos (2010), de diversos diretores

Produzido por jovens das próprias comunidades, o filme oferece uma visão interna das favelas, quebrando estereótipos e humanizando seus protagonistas.

O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho

Ambientado em Recife, o longa reflete sobre o medo, o controle e a presença invisível da violência nas cidades brasileiras.

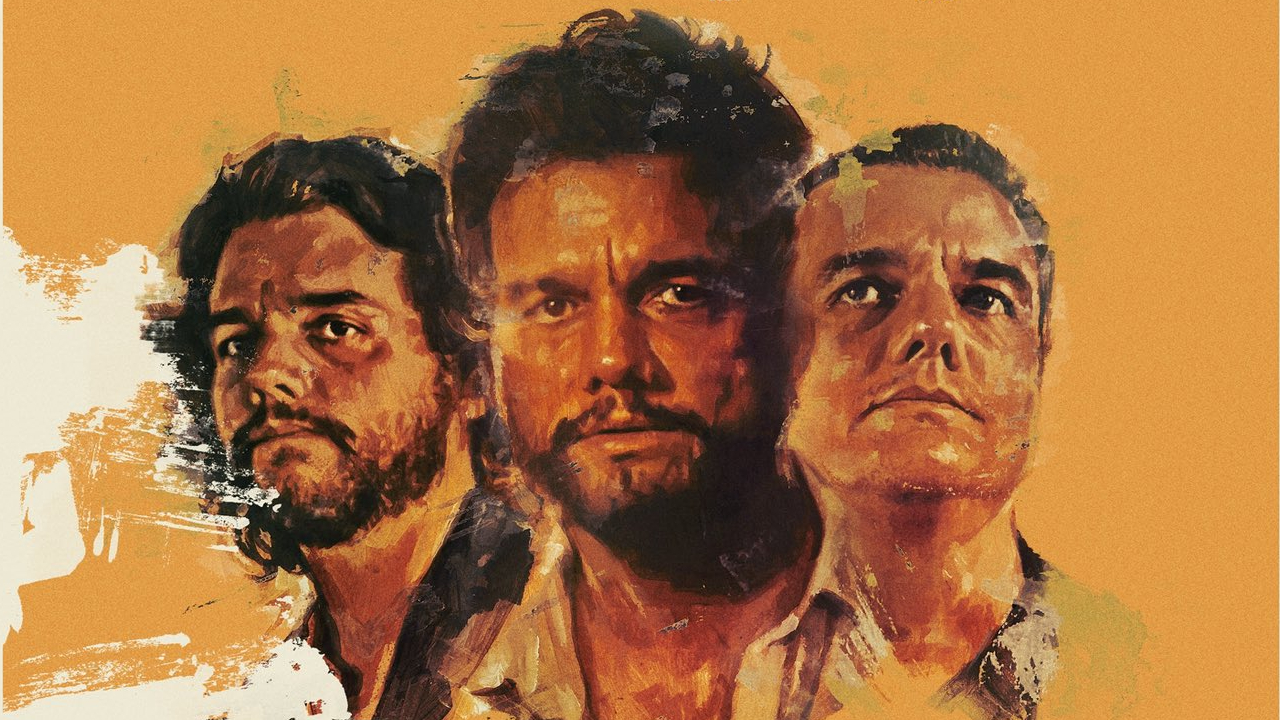

Marighella (2019), de Wagner Moura

Inspirado na vida do guerrilheiro Carlos Marighella, o filme conecta a repressão da ditadura às formas contemporâneas de autoritarismo e violência política.

Documentários

Auto de Resistência (2018), de Natasha Neri e Lula Carvalho

Denúncia direta ao uso do termo “auto de resistência”, que por décadas serviu para encobrir execuções cometidas pela polícia.

Notícias de uma Guerra Particular (1999), de João Moreira Salles e Kátia Lund

Um registro essencial sobre o cotidiano de policiais, traficantes e moradores — um retrato lúcido do ciclo de medo e exclusão que estrutura o Rio de Janeiro.

Favela é Moda (2019), de Emílio Domingos

Mostra a potência criativa das periferias e o protagonismo de uma nova geração que desafia a narrativa única da favela como espaço de violência.

A Última Abolição (2018), de Alice Gomes

Um mergulho histórico nas raízes do racismo estrutural, que conecta a escravidão às atuais formas de desigualdade e repressão.

Nossos Mortos Têm Voz (2018), de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa

Familiares de vítimas da violência policial compartilham dor, resistência e luta por justiça — um retrato comovente da luta por memória e reparação.

*Professor, pesquisador e editor do TemQueVer

****

PARATICIPE DE CONVERSAS SOBRE CINEMA E CULTURA NO NOSSO GRUPO DO WHATSAPP (Clique aqui)

SEGUE NO INSTAGRAM

Quer escrever para o TemQueVer? Entre em contato conosco através do chat de nossas redes sociais (Instagram e Facebook) ou pelo email temquevercinema@gmail.com